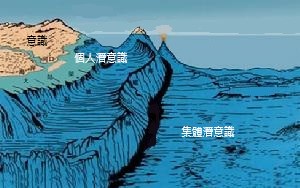

榮格將人類的心靈結構分成三個層次:意識、個人潛意識和集體潛意識。以海島來形容人的心靈,「意識」是表層,好比海島高出海面的部份。「個人潛意識」是在水面下,平常看不到,隨著潮汐流動而顯露的部份。「集體潛意識」則是隱藏在深海下的海床,是連接所有孤島的底層。

卡爾.榮格 (Carl Jung) 瑞士心理學家,分析心理學的創史者。榮格心理學和佛教有許多相應之處,因為榮格深受印度、西藏及漢傳佛教的觀念影響,他將佛教的觀念帶進心理學的領域,並拓展出獨出一格的心理分析學。

榮格將人類的心靈結構分成三個層次:意識、個人潛意識和集體潛意識。以海島來形容人的心靈,「意識」是表層,好比海島高出海面的部份。「個人潛意識」是在水面下,平常看不到,隨著潮汐流動而顯露的部份。「集體潛意識」則是隱藏在深海下的海床,是連接所有孤島的底層。

榮格的心理結構和佛教唯識學有許多相通之處,卻也有許多相異之處。雖然西方心理學和佛教追求究竟解脫的教義,在本質上是不同的。但若能跨學門的研究,以不同角度來思考心靈問題,可以幫助東、西方學者拓展新的思維領域,用西方心理學的角度來思考東方佛教的觀念,或在佛法修行中遇到難解的心理問題,也可從心理學的觀點幫助我們更深入認識自己。當我們分析人類心靈結構時,不論是如何歸類或劃分層次,任何學派皆為了幫助我們理解人類的心靈和思維模式,我們要先了解人的心靈整體是不可分割的,活著的時候,意識與潛意識是同時進行的。因此想要改變外在現實世界,就要先從內心世界開始改變,因為我們接觸到外在一切的事物都會在我們內心產生相對的影響,而內心的思維模式也決定我們對外界的認知和感受。

以下為筆者整理出的概述,希望幫助大家理解佛法「三界唯心、萬法唯識」的觀點。

榮格心理學 | |

意識 | consciousness |

個人潛意識 | the personal unconscious |

集體潛意識 | the collective unconscious |

|

佛教八識 |

|

|

第一識 |

眼 |

|

第二識 |

耳 |

|

第三識 |

鼻 |

|

第四識 |

舌 |

|

第五識 |

耳 |

|

第六識 |

意 |

|

第七識 |

末那識 |

|

第八識 |

阿賴耶識 |

1. 意識(consciousness)

「當一個人反思意識到底是什麼,他會為此深深感到驚訝。一件發生在外在宇宙的事情,同時在內在產生一個影像,也就是說內心裏,變成意識。」- 榮格

“When one reflects upon what consciousness really is, one is profoundly impressed by the extreme wonder of the fact that an event which takes place outside in the cosmos simultaneously produces an internal image, that it takes place, so to speak, inside as well, which is to say: becomes conscious. (p.417)

意識的作用不僅止於藉著感官之門辨識外在世界,而是將這些訊息轉換成我們內心世界有形的現實。以佛家來說,這個轉換的過程就是五蘊「色、受、想、行、識」。

「色」是感官接觸外界,藉著眼、耳、鼻、舌、身、意的功能讓我們感知這個世界的色、聲、香、味、觸。之後產生「受」就是感受。「色、受」告訴我們有東西存在,但尚未告訴我們是什麼東西。要經過「想、行、識」的過程,才能對東西產生辨識、認知。佛家的「色、受、想、行、識」在心理學稱為「統覺」(apperception)。好比當你聽到一種特殊的噪音,是從暖氣的熱水管中冒著氣泡的聲音,經過「想」才能讓你分辨出這個噪音,「想」是第六識的辨別功能,第六識告訴你聽到什麼東西。當你認為這個噪音是「特殊的」,是你對東西的「感覺」。心理學上所說的統覺是多種心理狀態互相合作形成的。以佛家來說就是經過眼、耳、鼻、舌、身、意形成「意識」。透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺產生了看法、聽法、聞法、吃法、作法和想法。因為分別、比較之後,形成每人所認知的自我ego,在佛家稱為第七識「末那識」,又稱「自我意識」。

佛教第六識「意識」的作用是識別,第七識「末那識」的作用是思量。末那識主要特質是執著第八識「阿賴耶識」為自我。然而榮格所說的「意識」其實包含了佛教五識「眼識、耳識、鼻識、舌識、身識」、第六識「意識」與第七識「末那識」的作用。

榮格心理學的「意識」有以下功能(p.141,142):

· 識別 recognition:藉著感覺、知覺形成記憶,進一步分別、比較。好比你看到火時,在腦中存下數不清的記憶影像,當你看到火時,藉著記憶對比,而產生識別。

· 評估 evaluation:對東西產生喜歡或討厭的情感。

· 直覺 intuition:有些人的直覺偏向「感覺」,在腦海中浮現的影像就好像真的看到或聽到東西一樣。有些人的直覺偏向「感情」,有些人的直覺偏向「思考」。

· 意志 volition:自由意志,讓人可以決定、選擇。

· 本能 instinct:潛意識或身體反應,讓人不能自主、不能選擇。

佛教唯識學將末那識稱為意根,也就是第六識「意識」的基礎。舉例來說:意識讓人可以分辨世間事物的善惡、美醜、好壞…等,並劃一條線區分他們。末那識的思量和執取讓人產生「分別心」,選擇其中一邊對自己有利的,末那識執著把阿賴耶識當成自我,就如磁石吸附鐵一般。未那識又名染污意,因其一切皆以維護自私自利以為中心,不畏清議、任性妄為、自增利譽、喬裝清高,因為皆在潛我中作用而不自覺,我貪、我痴、我慢、我見相應而起。

統覺的過程可分為兩種:

「可指向的」意思是可指引、管理的思維,是理性的,也是你的注意力所在。

「不可指向的」意思是不能被指引、不可控的思維,是不理性的,通常是我們的妄想或夢境。(p.142)

統覺 Apperception | |

可指向的 Directed 理性的 Rational 注意所在 Attention | 不可指向的 Undirected 不理性的 Irrational 妄想 Fantasy 、夢 dream |

「其實我們的意識並不會創造自己,它是從未知的深處湧現的。在童年時,意識逐漸的甦醒,整個人生中每天早上都從睡眠深處、從無意識的狀態下醒來。就好像一個孩子每天都從無意識的原始子宮裏生出來。」- 榮格

C.G. Jung: “For indeed our consciousness does not create itself- it wells up from unknown depths. In childhood it awakens gradually, and all through life it wakes each morning out of the depths of sleep from an unconscious condition. It is like a child that is born daily out of the primordial womb of the unconscious.”(p.417)

2. 個人潛意識 (personal unconscious)

以海島來比喻,個人潛意識是海島在水面下,平常看不到,但隨著潮汐流動,偶爾顯露的部份。這個部分指的是個人的經驗衍生的出來的潛意識。所有不自覺的、被意識遺忘或壓抑的事物,這些事物可能是感官的印象,但又不夠強烈到能觸及意識,卻莫名的進入了心識中。榮格的個人潛意識和弗洛依德的潛意識在這裏觀點是相近的,都是個人的經驗形成的潛意識。

「理論上來說,不能在意識層面上劃上界限,因為意識是可以不定性的延伸。然而,以經驗上來說,意識的界限就是在於「未知的事物」,這包括所有我們不知道的事,所以不是意識範圍內的自我(ego)。未知的事物可分為兩種: 一種是外在的,可以藉由感官體驗的;另一種是內在的,可以立刻體驗的。第一種是外在世界的未知,第二種是內心世界的未知,我們稱後者為潛意識。」- 榮格(p.401)

意識就像是個忙於認識世界的看門員,它喋喋不休,負責辨識、學習,記的東西短暫。潛意識就像個資料庫的管理員,它沉默不語,不容易受干擾,也不輕易接受任何指令,它只負責記憶、儲藏。

「雖然睡眠是意識處於被約束的狀態,但人的心靈並不會停止存在、活動。意識僅僅是退縮著,沒有任何事物讓它保持注意力,它退讓給了相對的潛意識。但心靈活動明顯的持續進行,就好像人清醒時有潛意識的活動。弗洛伊德在『日常生活的精神病理學』描述這個特殊的體驗。他指出我們意識上的動機和行為通常被潛意識干擾,潛意識的存在對我們來說是個不斷的驚喜。我們的口誤、筆誤和不自覺做的事,背叛了我們一直守護的秘密-有時候甚至連我們自己都不知道。」- 榮格

「發生在意識層面所有生活的事物,同時也進行在潛意識層面。例如清醒時沒解決的一些問題,在夢中得到解答。很多沒被思考的念頭、很多沒被感受的感覺,會之後出現在夢中,用不直接的方式去觸及意識。」- 榮格 (p.143)

意識和潛意識,這兩者之間有一道幕把它們隔開。為什麼不讓意識有很強的記憶能力?或讓潛意識有分辨能力?因為如果意識在邊分辨時邊記憶,會來不及去分辨,倒底什麼該記,什麼不該記,那就很容易記了一堆垃圾。如果潛意識能夠分辨,那它可能會認為有些東西不合邏輯,不該記憶,所以扭曲資料庫的訊息。因此,上帝讓他們各司其職,除非有特殊的方式,你的意識能聽從指令,打開之間分隔之幕,進去潛意識找出你需要的訊息。不然若你的意識能隨意進到儲藏室中,看到許多潛意識中所有的事,可能會一時間不能接受而崩潰,甚至讓你覺得你可能瘋了,因為你的意識的邏輯可能無法解釋你所看到的事物。

個人潛意識主要內容是「情結」(complex)。榮格認為「情結」是經由「聯想」(association),把相似、共同存在、相反 、因果關係的想法和感受連結在一起。情結是個人的生命經驗串連在一起,它會在我們不自覺的情況下,占據我們的意識,讓我們出現口誤或筆誤或做錯事等情況。情結就像我們的心結,影響並介入意識的判斷、分辨能力。

「情結是從創傷的影響或某些不相容的傾向所分離出來的心靈片段。就像聯想實驗證明,情結會干擾意志的意向,也會介入意識的表現:情結會打擾記憶,阻止聯想的流動。情結會依照它們自己的定律出現或消失。它們會短暫的占據意識,或在無意識的情況下影響言語和行為。簡而言之,情結的表現就像是獨立的個體,在內心狀態不正常的時候特別明顯。瘋子聽見的聲音甚至扮演個人自我意識的角色,就好像鬼神藉著自動書寫和相似的技巧來顯靈。」-榮格

“Complexes are psychic fragments which have split off owing to traumatic influences or certian incompatible tendencies. As the association experiments prove, complexes interfere with the intentions of the will and disturb the conscious performance: they produce disturbances of memory and blockages in the flow of association; they appear and disappear according to their own laws; they can temporarily obsess consciousness, or influence speech and action in an unconscious way. In a word, complexes behave like independent beings, a fact especially evident in abnormal states of mind. In the voices heard by the insane they even take on a personal ego-character like that of the spirits who manifest themselves through automatic writing and similar techniques.” (p.417)

榮格把靈魂歸類於個人潛意識自主性的情結,靈性則屬於集體潛意識。(p.312)

3. 集體潛意識 ( collective unconscious)

以海島比喻,集體潛意識是深海裏的海床,它連結著每座海島的底部。象徵人類心靈結構的底層。這是與生俱來的,不是個人後天經驗學習得來的。這層潛意識不是個人的,是代表整個歷史、全人類、包括祖先在內的世世代代的活動方式和經驗庫存在心靈中的遺傳痕跡。也就是說每個人都有,在每個人的心靈底層都是一樣的,不增也不減。

榮格的集體潛意識和弗洛依德的潛意識,在此劃分不同之處,弗洛依德的潛意識僅止於個人的層面。然而,榮格認為深層的潛意識不是個人的,是全體的,在每個地方、每個人都有差不多的內容、行為模式, 也就是說所有人在心靈的基礎上都是一致的,都有一個超個人的本質。

所有宗教的教義皆是連結到這個心靈層面,因此每個國家的神話、童話都有相似之處,因為這些神話、童話就是集體潛意識的投影。榮格稱之為「原型」(archetypes),原型是什麼?原型這個字的起源最早是斐洛‧尤迪厄斯提到了在人身上的「上帝的形像」(Imago Dei)。愛任紐也說:「世界的創造者不是直接從祂自己把這些東西做出來,而是從祂身外的原型複製出來的。」(The creator of the world did not fashion these things direcly form himself but copies them from archetypes outside him. ) 另外在《赫密士文集》中提到上帝被稱為原型的光(archetypal light). 因此榮格將原型這個字用來形容從遙遠的古代就存在的原始類型和全體的形像,原型是集體潛意識的主要內容 ,它驅動意識的行為。(p.4)

榮格提到許多原型:母親原型、兒童原型、老人原型、出生原型、再生原型、死亡原型、洪水原型…等。然而榮格說:「在實踐上很大的錯誤就是把原型看成僅僅是個名字、字或觀念。原型是比這些更深遠的:它是生命的片段、是一個影像藉著情感的橋樑連結到一個活生生的個體。」(p.43) 集體潛意識是完全非人稱的特質,你可以神稱或魔稱 (spirit or anti-spirit, christ or anti-christ),佛家稱為本性或罪性。心理學稱之為超意識,佛家稱他為阿賴耶識或阿陀那識。

解密經云:「阿陀那識甚深細,一切種子如瀑流,我於凡愚不開演,恐其分別執為我。」

「阿陀那識即是阿賴耶識,雖是多重多邊無量神格的一部分,但佛聖罕言的原因,就因若人一旦將其執著為我,便是與神分割。(…)但就因佛陀不對淺修行者說明談及,是以後人總為這個我的定義而起諍論。然而阿賴耶識就是人的組合本質,久已變質,你不承認它、你不觀照它、你不淨化它,它就真的不存在嗎?」- 師尊老大人

榮格所說的原型,其實就是佛家阿賴耶識中的業種子。 佛家的「業」是造作之義,善、惡行為根本就是來自心中所思所想的業種子。業種子即是所有眾生在生死當中不斷納入集體潛意識中的因果。業種子是因,遇到外界適當的條件會促發業種子現行在言行中,成為果報,現行之後又會加強習性、改變業種子。然而每個人都有阿賴耶識,都有共同的業種子,為什麼有些人會得善報,而有些人會得惡報?這是因為業種子報應的時間不同(異時而熟)、業種子相互作用之後報應的結果不同(變異而熟)、不同業種子得到同樣報應(異類而熟)。

一切業種子都是因,但果子成熟報應的時間不同,異時而熟:譬如果種子長成果樹的時間不同,善惡業報應的時間亦是如此。變異而熟:有些業種子相互作用之後,結果不可思議,譬如米水和合釀造成為酒。也有不同類型的種子複合成混雜的果報:譬如性質不同之江河水混流入共同大海。因此有智慧的人應該觀察因就知道果,由果就能察因。如果不能從種子心念中不斷善轉,每世輪迴都是一再循環同樣的業種子。

「阿賴耶識又名果報體,乃由一切業種子,由因生果,由果造因,因果同時。故人心種子感召總報果體,有異時而熟:譬如果種長成果樹需時間過程,善惡業亦復如是。有變異而熟:譬如由水酒釀造之米水和合成為酒的結果,人心業力同然必有變異,故因與果匪夷所思。有異類而熟:譬如性質不同之江河水混流入大海,而各業各力同然複合成混雜之果報體。果報體之變現皆由種子而來,所謂種子生種子,種子生現行,現行薰種子。乃種子、現行、薰習三者循環。智者鑑因知果,由果察因。若不從種子心念中不斷善轉,則納識託生,永再流轉。」- 師尊老大人

修行人為什麼要為天地間的劫難懺悔、為別人的過失懺悔?若是從意識層面思考,別的國家發生的劫難與我們所處的國家無關,別人犯的罪過與我們無關,因為意識上每個人都是個體,各自承擔自己的因果、業力。然而從集體潛意識的層面思考,人類的心靈本質是相通的、我們都有佛性和罪性。以靈性角度來看世上的劫難和別人的過失,其實都是阿賴耶識中業種子的顯現、業報成熟的痛苦。所以凡夫的懺悔是來自意識層面認知自己的罪過錯,聖佛的懺悔則深入於自性為天下眾生承擔罪過錯。

「自心甚深懺悔,自性甚深懺悔。面對一切人事境物,即是面對一切自心諸相;

化解一切自心諸相,即是化解一切人事境物;

觀照內心世界,即可得十方法界;觀照十方法界,即可得觀照自心世界;

懺悔不為一己安樂而懺,不為一身危傾而悔;乃為天下眾生而懺,乃為古今血史而悔;

想從你修辦道來,耽誤聖事多少?

想從你歷劫以來,染污自性多少?

天下眾生不因我而得救,古今血史不因我而重現光明,即是我至深痛懺痛悔之處也!」- 院長大人

參考資料:

Jacobi & Hull (1970) C G Jung: Psychological Reflections: A New Anthology of his Writings, 1905-1961 (Bollingen series). Princeton University Press.

Jung Carl (1981) Volume 8 of the collected works of C.G. Jung: the structure and dynamics of the psyche including “synchronicity: and acausal connecting principle”, second edition. Princeton University Press.

Jung Carl (1980) Volume 9 of the collected works of C.G. Jung: the archetypes and the collective unconscious.Princeton University Press

Jung et al (1970) Collected Works of C. G. Jung, Volume 8 Vol. 8 : Structure and Dynamics of the Psyche 2nd. Princeton University Press

Jung & Jaffe (1989) Memories, dreams, reflexions. New York : Vintage Books

Jung & Storr (1997) The essential Jung. Princeton University Press

真心感謝🙏🏽解開我心中的法執。您的文章真的很有內涵!可以分享嗎?

謝謝分享

這篇好棒!謝謝您的無私分享

謝謝您的留言